리뷰

현대 예술의 더 나은 오늘은 ‘다름’이 일궈낸다. 자폐 스펙트럼 당사자인 최노아 작가는 자신의 특수성을 예술 세계의 토대로 삼아, 반복과 몰입 행위를 통해 언어 형식의 수행적 변주와 새로운 시적·음악적 감각을 제시한다. 팩토리2에서 열린 최노아의 개인전 《againandgain(어게인엔게인)》은, 일상적인 옮겨적기 행위가 어떻게 예술적 실천으로 확장될 수 있는지 보여준다.

최노아는 2002년 피아니스트 계수정의 아들로 태어났다. 모친 계수정도 처음에는 자폐 스펙트럼이나 신경다양성(neurodiversity) 주체의 삶에 대해 잘 알지 못했다. 육아 과정에서 차이를 발견했고, 그 뒤로 하나하나 부딪히며 공부해 나갔다고 한다. 최노아는 중학교 때까지는 장애 판정을 받지 않고 일반학급에서 공부했고, 고등학교 과정에서 특수학급을 선택했다. 정답이 있는 것은 아니겠지만, ‘일반 사회와의 접점 속에서 사는 법을 익힐 필요도 있겠다’고 판단했다. 고교 졸업 후 대학 진학을 선택하지는 않았다.

어릴 적부터 최노아는 공책 한가득 같은 글자를 끊임없이 써 내려가곤 했다. 이를 눈여겨본 어머니는 그를 서예 교실에 데려갔고, 반복적 쓰기 행위는 이내 심리적·감각적 안정의 수단으로 승화됐다. 자폐 스펙트럼인 경우, 개인 차이가 있지만, 필터링되지 않는 외부 감각 정보의 과잉 유입이 심리적 불안감이나 불쾌감을 야기하는 경우가 적잖다. 따라서, 자극적 감각의 단절과 그를 통한 안정을 가능케 하는 수영이나 귀마개 등이 큰 도움이 되기도 한다. 최노아의 경우엔 텍스트를 옮겨적는 쓰기-행위가 그런 역할을 했던 것. 다시 말해, 반복과 몰입은 작가에게 자기 치유의 성격을 띤다. 최노아에게 집중된 반복적 옮겨-쓰기 행위는 정서적 안정을 이끄는, 삶과 창작의 방식이자 동력이 됐다. 흔히 자폐 스펙트럼 당사자의 상동행동(stereotypy)으로 치부돼 교정의 대상으로 여겨질 수도 있었을 집요한 반복 행동이, 예술의 맥락을 통해 오히려 자기 세계를 구축하고 비장애인들과의 공생을 가능케 하는 미학화된 생존 방식으로 전환된 셈이다.

계수정은 최노아의 꾸준한 옮겨-쓰기 행위를 단순한 집착이나 이상행동으로 보지 않고 예술적 가능성으로 바라봤다. 특히 쓰는 과정에서 발생하는 노이즈에 주목하니, 그 소리는 일종의 즉흥적 ‘인-시투’(바로 지금의 상황에 맞춰 전개되는)의 타악기 소리 혹은 사운드 아트로 다가왔다. 클래시컬 피아니스트 계수정은 본디부터 실험음악이나 즉흥연주, 그리고 타 장르 예술과의 협업을 통해 새로운 길을 개척해 온 인물이었으므로, 최노아와의 협업은 자연스럽게 일종의 ‘생존 모델’이자 ‘예술 형식’이 됐다.

2017년 뉴질랜드 오디오재단(Audio Foundation)에서 최노아는 “라이브 라이터(Live Writer)”로 데뷔했다. 악보를 보고 연주하는 뮤지션처럼, 최노아는 원본 텍스트를 보고 연필·목탄·아크릴 물감과 붓 등 다양한 매체로 옮겨 적는, 즉 놀라운 집중력으로 옮겨-쓰기를 실연하는 예술가로 무대에 섰다. 계수정은 최노아와 함께 연주하며, 사랑하는 최노아와 함께하지만, 또 보호자의 역할로부터 잠시 자유로워지는, 이중적 상황을 맞았다.

최노아의 “라이브 라이팅” 예술과 그 수행적 의의

흔히 ‘반복은 동일함 속에서 차이를 발견하는 과정’으로 여겨진다. 같은 행위를 되풀이하면 매 순간 미묘한 차이가 발생하고, 그 차이들이 켜켜이 쌓여 새로운 양태와 차원, 그리고 의미 너머의 의미를 파생한다. 반복의 결과물은 결코 똑같은 것의 복제가 아니라, 동일성 속에 숨어있던 다름의 발견이며 그것의 형상화·물화다.

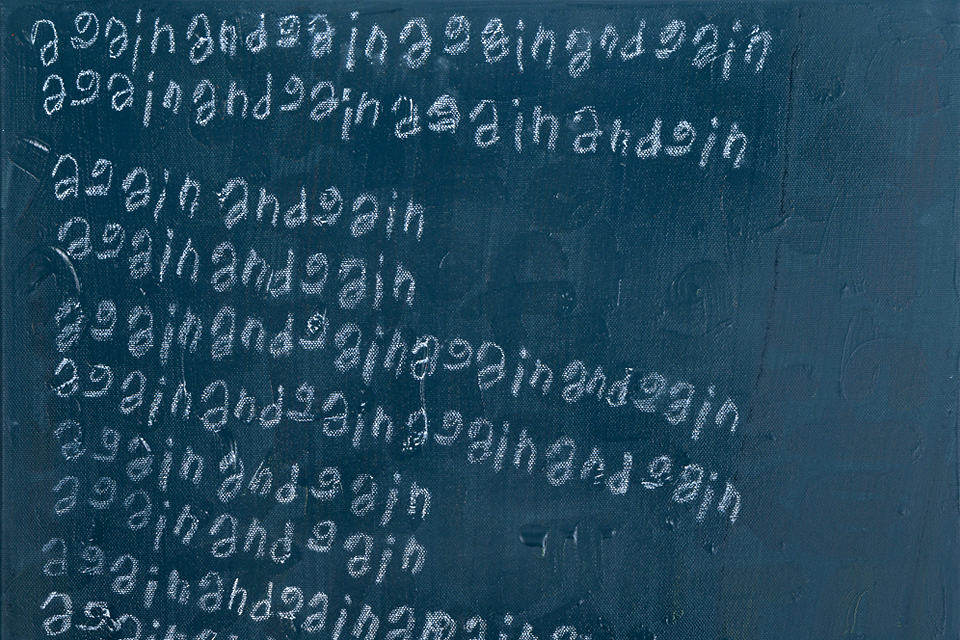

최노아의 글쓰기가 음향 장치를 통해 증폭될 때, 계수정은 그에 맞춰 즉흥연주를 진행한다. 그 연주에서는 자유와 해방감이 느껴지기도 하지만, 그간의 고뇌와 고통이 드러나기도 한다. 격정과 침잠을 오갈 때, 최노아의 글쓰기에도 변화가 일어난다. 소리에 민감한 최노아 작가는, 사운드스케이프에 반응하는 글쓰기를 통해 음악적 패턴에 조우하는 오묘한 조형 세계를 축적해 낸다. 겹겹이 쌓인 글자들은 일견 비슷해 뵈겠지만, 미세한 변화와 변주를 통해 화면에 중첩되는 에너지는 남다르다. 마치 스티브 라이시의 미니멀리즘 사운드처럼, 혹은 장 뒤뷔페의 ‘우를루프’ 연작처럼, 하나의 소우주를 창출한다.

관람자는 최노아의 작품 앞에서 명상적인 울림과 마주한다. 지면이나 캔버스를 가득 메운 문자의 향연은 침묵 속에서 어떤 숨소리이자 진동으로 다가오는데, 이는 보는 이로 하여금 자신의 뇌 내·신체 내 리듬 혹은 주파수를 다시 조우하도록 이끈다. 의미의 무의미의 의미를 담지한 화면 속에서, 관람자는 인류의 문자-충동과 쓰기-충동을 총합해 내는 화이트노이즈의 은하수를 만날 수 있다.

동시에, 최노아 특유의 호흡과 리듬은, 관객에게 도전적인 인지 경험이 되기도 한다. 문자 해독이라는 익숙한 인지 틀의 무용함을 깨달은 관객은, 눈앞에 펼쳐진 ‘의미에서 해방된 언어’를 다른 감각으로 받아들이지 않을 수 없다. 꼬리에 꼬리를 물고 이어지는 거트루드 스타인의 오묘한 텍스트처럼, 최노아의 문자들을 소리 내 읽다 보면, 우리는 의사-최면 상태에 빠질 수도 있다. 이는 일종의 지각 전복의 경험이며, 예술이 일상의 인식을 창조적으로 전환하는 지점이기도 하다.

“againandgain / b50ya bobo bobo bo / 312 551 avb bo / 5231312 51bo bu / 52318vb 8va7bo 18vb...”

최노아 작가는 문자를 의미 전달의 기호로 받아들이지 않고, 순수한 시각적 형태로 경험한다. 글자의 모양, 선, 간격, 질감, 크기, 그리고 반복되는 구조 등이 그에게는 언어보다 먼저 다가오는 감각이다. 누구에게는 그저 실용적 의미일 단순한 문장도, 그에게는 공감각적 형상으로 다가오고, 곧 발을 내디딜 시공이 된다. 그래서 그는 일상의 책, 설명서, 제품 포장지, 안내문 등에서 텍스트 조각을 수집하고, 그 의미로부터 해방된 형태·리듬·감각 등을 추출한다. 그리고 그 텍스트들을 겹겹이 포개고 반복해 중첩하며, 자신만의 규칙 너머의 규칙으로 재배열한다. 그렇게 하면 ‘글씨는 그림이 되고, 타인과 공유할 수 있는 시공간이 된다.’ 언어의 시적 조형성과 물질성을 극대화함으로써, 그는 언어의 경계를 재포착하는 새로운 실험을 수행해 낸다.

최노아의 라이브 라이팅 퍼포먼스는 이러한 인지적 창조의 순간을 극적으로 보여준다. 공연에서 그는 종이나, 큰 캔버스 위에 즉흥적으로 글자를 그리고 지우는 행위를 반복한다. 이때 옆에서는 음악가와 무용수가 각자의 연주와 몸짓으로 함께 하며 말 없는 대화를 시도한다. 흥미로운 것은, 소리와 움직임이 오가는 와중에도 정작 직접적인 대화는 성립하지 않는다는 점이다. 그런데도 관객은 마치 대화가 오간 듯한 공감각적 교감을 체험하게 된다.

그간 신경다양성 주체와의 대화와 교류를 소위 정상인 비장애인 중심의 일상에서 시도하고 그에 맞춰 자폐 스펙트럼 등의 장애인을 교정하는 방식은 많은 비판을 받았음에도, 대안을 성공적으로 제시해낸 경우를 만나기는 쉽지 않았다. 그러나 현대예술과 현대예술 제도는 신경다양성 주체와 비장애인이 정상과 비정상의 규정에서 벗어나, 서로 조우하고 소통할 수 있는 새로운 길을 포용해내고 있다. 그리고 그 길의 맨 앞에서, 차이의 창조성으로 공명장을 일구는, 최노아와 계수정이 우리를 기다리고 있다.

최노아 〈Blue again 2〉 46×38cm, 캔버스에 아크릴, 콩테, 2025

최노아 〈얼마지나 after awhile〉, 21×15cm, 종이에 아크릴, 2025

전시장 전경

-

전시 연계 퍼포먼스 영상(3분)

영상 출처. 유튜브채널 Noah Kae Choi

againandgain (어게인엔게인)

최노아|2025.7.16.~7.27|팩토리2 갤러리

자폐성 장애를 지닌 최노아 작가는 반복을 통해 무언가를 획득하는 작가만의 창작과정을 은유적으로 담아내며, 반복과 몰입의 개념을 주요한 키워드로 삼고 있다. 이번 전시는 작가의 기존 작업 세계를 총체적으로 정리하고, 새로운 조형 실험이 담긴 신작을 함께 선보인다. 연계 퍼포먼스로 최노아 작가의 라이브 라이팅(Live writing), 박민희(Voice), 계수정(Keyboard)의 연주를 통해 텍스트 형태를 그리는 과정을 연주자의 즉흥연주와 함께 진행한다.

∙ 전시정보. 이음온라인 [문화소식]

∙ 작가 홈페이지 www.noahkaechoi.com

이정우-임우근준

메타-드라마터그, 미술·디자인 이론/역사 연구자. 1994년부터 LGBTQ+ 미술가/디자이너이자 인권운동가로 활동했고, DT 네트워크 동인(1999~2013), 각종 미술 전문지 편집장을 역임했다. 주요 저작으로 『크레이지 아트, 메이드 인 코리아』(2006), 『이것이 현대적 미술』(2009), 『여섯 빛깔 무지개』(2015) 등이 있다. 2008년 이후 당대 미술 붕괴 과정에서 새로운 돌파구를 모색하며, ‘현대 한국/아시아 미술사 통사 작성’과 ‘아프로아시아나의 상호연결성을 통한 문화예술과 더 나은 미래 창출’을 인생 과업으로 삼고 있다. 연구·평론 활동과 함께 현대 예술가들과 협업하는 메타-드라마터그로도 활동한다. 미취학아동기에 일찌감치 경계성 아스퍼거신드롬 진단을 받았다.

· crazyseoul@gmail.com

사진 제공.최노아

2025년 9월 (67호)

한국장애인문화예술원에서 제공하는 자료는 저작권법에 의하여 보호받는 저작물로서

「공공누리 제 4유형 : 출처표시, 비상업적 이용만 가능, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지」의 조건에 따라 이용이 가능합니다.

댓글 남기기

비밀번호

작성하신 비밀번호를 입력해주세요.

본인도 지인을 통해 자폐스펙트럼을 지닌 이들의 행동들을 유심히 지켜보게 되었는데, 이를 예술로 승화시킨 예가 적지 않더군요. 엄마의 힘이 커요. 잘 읽고 갑니다.

이전글 보기

이전글 보기

다음글 보기

다음글 보기