트렌드

장애는 세계를 다르게 보게 하는 관점

나는 ‘장애는 세계를 다르게 보게 하는 관점’이라는 생각으로 전시나 공연, 게임, 영화 등 장르에 구애받지 않는 활동을 해왔다. 지금도 장애인을 분리교육(장애학생을 특수학교-특수학급 등으로 분리해 교육하는 것-역주)하고 있는 일본이기에, 일상생활에서 장애인을 만날 기회가 없었던 내가 처음으로 장애와 접점을 갖게 된 계기는 큐레이터로 참여한 전시에서 의족을 다뤘던, 2008년의 일이었다. 그 후에 큐레이터로서 장애 이외의 다양한 주제를 다뤘지만, 2014년부터는 장애를 거의 ‘전문’으로 하게 되었다.

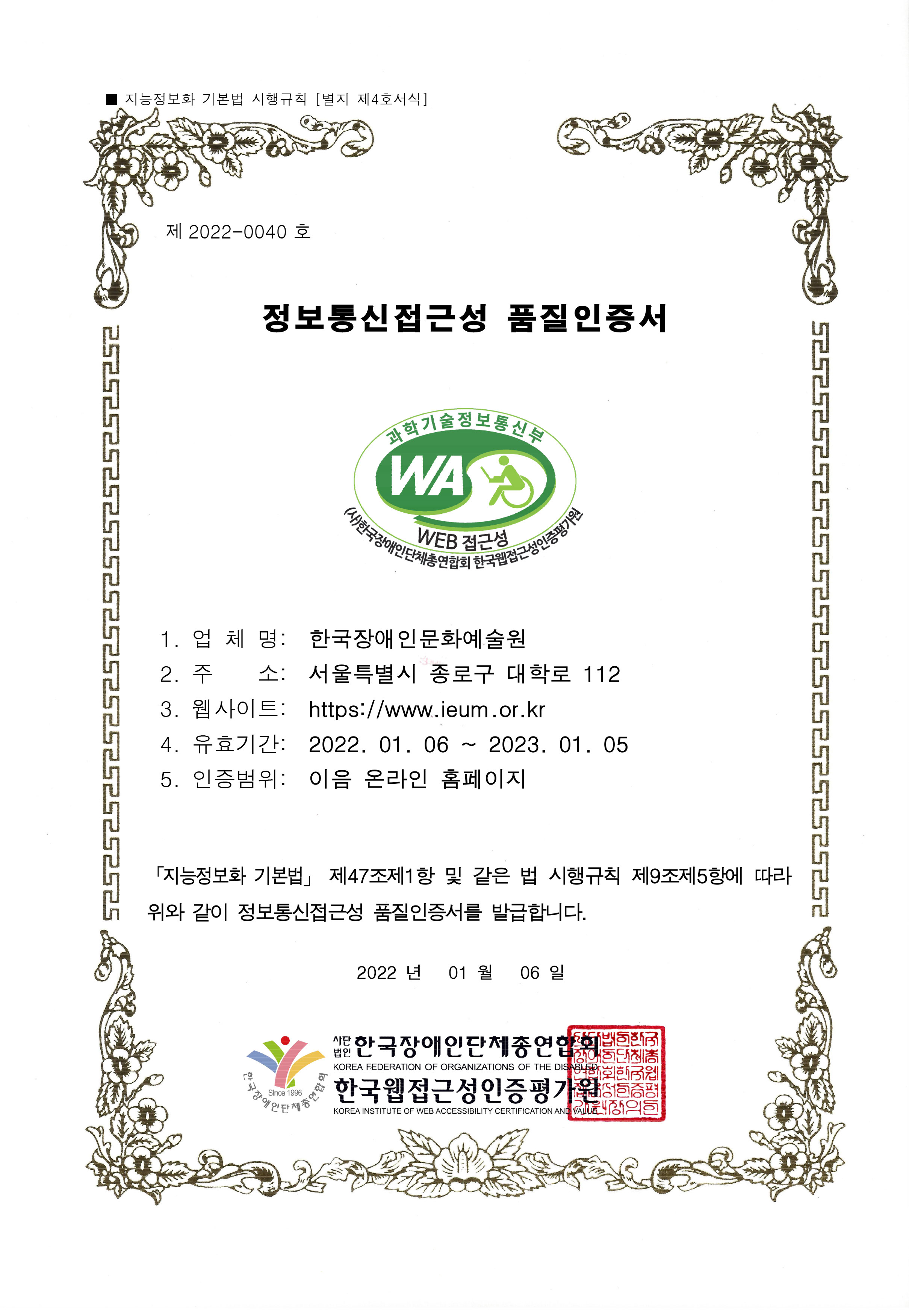

내가 해온 프로젝트들의 공통점은 장애인들과 함께 기존의 예술이나 미디어가 가진 전제를 다시 사유한다는 점이다. 음성해설이 있는 무용을 보며 시각 이외의 감각으로 무용을 즐기는 방법을 관객과 함께 탐색하는 프로젝트처럼, 많은 사람이 당연하다고 여기는 사회의 룰을 대안적 관점으로 다시 생각해 보고자 한다. 이러한 활동을 ‘접근성(accessibility)’이라는 개념으로 설명할 수 있겠다는 생각이 들어 연구를 시작했고, 2024년에는 『누구를 위한 접근성? 장애인의 경험과 문화로 생각하기(誰のためのアクセシビリティ? 障害のある人の経験と文化から考える)』라는 책을 출간하기도 했다.

책을 쓰게 된 계기는 ‘접근성’을 정답이 있는 체크리스트처럼 받아들이는 일본의 상황에 대한 위화감이었다. 일본인은 규칙 준수를 좋아한다. 그리고 거기에서 벗어나는 사람에게 엄격하고, 규칙 변경을 힘들어하는 사람이 많다. 하지만, 두말할 필요도 없이 장애의 상태는 사람마다 다르며, 그보다 중요한 것은 한 사람 한 사람의 욕망이 다르다는 사실이다. 한 사람으로 보면 당연한 사실이지만, 살아있는 몸을 가진 사람으로서 장애인을 만날 기회가 제한적이기 때문인지, 상상력을 발휘하지 못한 채 형식만 맞춘 접근성이 제공되는 경우가 많다. 애초에 접근성은 만들어 놓으면 끝나는 게 아니라 사회의 여러 곳에서 연계해 나가면서 만드는 사람과 사용하는 사람이 함께 업데이트해나가야 하는, 끝이 없는 과정이라는 사실을 전달할 필요가 있다고 생각했다. 또한, 능력주의(ableism, 비장애인을 ‘보통’이라고 보고 장애인을 예외적으로 취급하거나 차별하는 것)가 뿌리 깊은 사회 안에서 접근성을 높이는 데는 한계가 있으니, 장애인이 수혜자에 머무르지 않고 주체가 되는 사회로 만들 필요가 있다는 질문을 던지고자 했다.

복지와 예술 사이의 거리

일본의 장애예술은 지금도 대부분 복지시설이 견인하고 있다. 처음엔 작업치료나 일상활동의 일환으로 하던 장애인의 창작이었지만, 1990년대에 해외의 아르 브뤼(Art Brut)나 아웃사이더 예술(Outsider art)이 일본에 들어오기 시작하면서 미술 관계자들로부터 주목을 받았다. 2004년에는 시가현에 ‘보더리스 미술관 NO-MA(Boardless Art Museum NO-MA)’라는 장애 유무나 프로-아마추어, 성별 등 다양한 경계를 넘는 표현을 다루는 전시시설이 탄생했다. 이후, 일본재단의 아르 브뤼 지원사업을 받아 아르 브뤼 미술관이 정비되며 네트워크를 형성했다. 안타깝게도 공연예술에서는 그러한 움직임이 없다.

흥미로운 것은, 복지시설에서 ‘아르 브뤼’(혹은 아웃사이더 예술)라는 틀에 들어맞지 않는 활동을 하는 장애예술인도 나타났다는 점이다. 아르 브뤼는 작품과 작가가 분리·단절되고, 비장애인에 의한 미학적 평가를 받아온 경향이 있다. 그런 평가를 통해 일종의 보상을 받는 장애예술인도 있을 것이다. 하지만 그 기준만으로 장애인의 예술 활동을 정당하게 평가할 수 있을까. 우리가 바라봐야 할 것은 작품의 저변에 있는, 작품과 분리할 수 없는 삶 자체가 아닐까.

예를 들어, 시즈오카현 하마마쓰시에 있는 특정비영리법인 크리에이티브서포트렛츠(Creative Support LET’S)는 중증 지적장애와 행동장애가 있는 아들 다케시가 문화적으로 풍요로운 삶을 살 수 있는 공간을 만들고자, 그의 어머니 구보타 츠바사 씨가 설립한 단체다. “표현미만,(表現未満、)”이라는 슬로건 하에, 특별한 사람의 표현이 아닌, 누구나 가지고 있는 자기 자신을 표현하는 힘과 행위를 조명하는 프로젝트를 실행하고 있다. 예를 들어 다양한 사람들이 모이는 장소에 다케시를 데리고 외출하는 ‘대출 다케시’나 장애 유무를 떠나 클럽 이벤트를 즐기는 ‘클럽 아르스(Ars)’ 등 복지와 예술의 울타리를 넘어 상식을 전복하는 강력한 힘이 있는 활동을 펼친다. 현재 렛츠는 최전선에서 활동하는 예술가와 연구자, 편집자 등이 모이는 문화창조 거점으로 자리매김했다.

1973년부터 활동해온 나라현 나라시의 단포포노이에(たんぽぽの家, 민들레의집)도 원래는 장애 당사자와 가족의 구상에 지역 시민이 참여하면서 시민운동으로 시작되었다. 그러다가 창작활동과 지역교류를 통해 복지와 예술을 잇는 실천으로 연결되었고, 1995년부터는 ‘예술의 사회화·사회의 예술화’를 목표로 ‘에이블 아트 무브먼트(가능성의 예술운동)’를 펼치고 있다. 단포포노이에의 특징은 회화나 직물공예 등 종래의 창작활동과 함께 첨단 테크놀로지를 활용하는 프로젝트도 적극적으로 펼치고 있다는 점이다. 예를 들어 NFT(대체불가능 토큰)를 활용한 예술창작이나 루게릭병을 앓는 무용수를 중심으로 미디어 아티스트와 협업 퍼포먼스를 만드는 등 미지의 영역을 계속해서 개척하고 있다.

한편, 예술계에서도 2000년대 이후 지역의 예술축제 등에서 비장애 예술인이 사회적 소수자 그룹과 협업하는 사례가 주목받기 시작하면서 예술에 의한 사회적 포용, 커뮤니티 아트, 사회참여적 예술 맥락에서 실천이 이뤄져 오고 있다. 복지시설이 예술 현장으로서 인식되기 시작한 2010년대 이후에는 복지시설과 예술인의 협력도 눈에 띄기 시작했고, 코로나 팬데믹을 거치며 돌봄에 관심이 높아짐에 따라 복지와 예술의 보다 심화된 관계 구축도 모색하고 있다. 2022년에 시작한 ‘크로스 플레이 히가시마쓰야마’(Cross Play Higashi-Matsuyama)는 노인 대상 주간 서비스센터 ‘라쿠라쿠’에 다양한 아티스트가 1년 단위로 체류하며 시설을 거점으로 공연 등을 창작해 시설 이용자나 스태프와 문화적 교류를 꾀하는 활동을 펼치는 좋은 사례다.

일본의 과제와 아직 보지 못한 사회의 모습

지금까지 복지와 예술 사이의 거리에 관해 쓴 이유는, 접근성이 단순히 비장애인을 전제로 만들어진 작품에 장애인도 접근할 수 있도록 나중에 덧대는 개념이 아니라고 생각하기 때문이다. 또한, 애초에 미술관과 공연장에 가는 것 자체가 어려운 사람이 적지 않다는 사실을 생각하면, 그러한 장소에서 작품을 보는 것만으로 ‘예술에 접근했다’라고 느껴지지는 않는 게 사실이다. 예술에 접근하기 어려운 사람들이 자신이 편하게 느끼는 장소에서 표현활동을 접하고 스스로 표현할 수 있는 환경이 존재하는 것도 중요한 접근성이라고 생각한다. 그러한 의미의 실천 사례가 일본에서도 축적되는 중이다.

최근 15년 남짓한 나의 활동은 일본에서 복지와 예술의 관계가 깊어지고 접근성에 대한 의식이 높아진 시기와 겹친다. 예술 분야에서 그러한 경향이 강화된 것은 2013년에 ‘2020 도쿄올림픽·패럴림픽’ 개최가 결정되고 그것을 계기로 시작된 문화프로그램이었다고 할 수 있다. 그동안 활동해 온 장애예술인이 가시화되거나 예술에 의한 사회적 포용에 대한 인식과 실천이 한층 확산되었다. 2018년에는 「장애인문화예술추진법」이 시행되었고, 2024년에는 개정된 「장애인차별해소법」이 시행되면서 민간사업자에게도 ‘합리적 배려’가 의무화되었다. 이러한 흐름 속에서 코로나 팬데믹을 겪고, 2022년에 국제박물관협의회(ICOM)가 박물관에 관한 새로운 정의를 채택하며, 문화시설 전반에서 접근성에 관한 노력도 늘어나기 시작했다.

한국과 일본에 ‘장애예술’을 둘러싼 공통된 흐름이 있을지도 모른다. 하지만 큰 차이는, 법이 가진 힘이다. 일본의 「장애인문화예술추진법」은 어디까지나 기본적인 이념과 방침을 제시하는 ‘이념법’으로, 강제력이 약하고 노력 의무가 중심이다. 실질적으로는 「장애인차별해소법」에 의한 간접적인 구속, 행정에 의한 지원금과 추진사업이 장애인의 예술 참여를 이끄는 상황이다. 즉, 한국처럼 구체적인 양적 목표와 그에 기반한 실행 의무는 없다. 또한, 장애예술에 특화된 지원사업으로 후생노동성(한국의 보건복지부-고용노동부에 해당-역주)의 ‘장애인 예술문화활동 보급 지원사업’이 있지만, 장애예술인을 직접 지원하는 방식이 아니라 지역 단체를 중간지원기관으로서 지원하는 형태로, 예산 규모도 2023년 기준 약 4억 엔(한화 약 38억 원) 정도이다. 같은 예산 규모인 문화청의 ‘장애인 등에 의한 문화예술활동 추진사업’도 공모 조건에 장애인 참여율 등의 규정이 없다.

이러한 상황으로 인해 일본에서는 비장애인이 운영하는 문화시설의 사업과 지원금 틀 안에서 장애예술인이 초빙되어 참가하는 형태를 띠는 경우가 많다. 그러한 활동들은 ‘공생사업’ 등의 특별한 프레임 안에서 취급되거나 하나의 전시나 공연 안에만 머무는 경우가 많아, 문화시설과 비장애인의 장애에 대한 경험치가 높아지지 않는다. 온정주의가 강해 장애인을 주체로 여기지 않는 의식이 뿌리 깊어 장애예술인이 성장할 토대와 기회도 여전히 적다. 또한 일본은 예술과 장애인 권리운동 사이의 거리도 멀어 장애예술인이 권리운동과 연대하는 일도 많지 않다. 위에 서술한 복지시설의 활동이 일본에서는 권리운동에 가깝다고 볼 수 있다. 그러한 상황으로 인해, 비장애인이 중심이 되는 미술관과 극장에서는 이미 비장애인과의 네트워크나 협업 경험이 있는 장애예술인과 예술단체가 반복적으로 기회를 부여받으며 장애예술 내의 격차가 줄어들지 않는 상황이 이어지고 있다.

나는 장애인과의 창작이나 접근성에 관한 실천과 연구를 통해 일본에서 장애인 인권교육이 적절하게 이뤄지고 있지 않다는 사실을 절감하게 되었다. 사실 능력과 생산성을 기준으로 사람에게 우열을 매기는 경향은 오히려 최근에 가속화되고 있다. 이러한 상황에서 비장애인의 미의식과 가치관에 장애인 접근성을 덧대는 것은 능력주의를 가속하는 데 이바지하는 것이 아닐까. 비장애인이 평가하는 장애예술이 언제까지고 비장애인의 관점에서 본 타자화와 감동 포르노에 머무르는 한, 예술 세계는 영원히 현실 사회와는 단절된 엘리트주의로만 존재할 것이다. 장애인이 주류의 표현과 가치관을 접할 권리는 당연히 필요하지만, 그것과는 다른 사회를 함께 만드는 실천도 더 생겨나야 하며, 그러기 위해서 접근성은 필수다.

비영리법인 크리에이티브 서포트 렛츠의 ‘클럽 아르스’

‘단포포노이에’가 기획·제작한 〈풀려가는 테크놀로지의 인연_시즌2〉 기록영상 화면캡처

‘21_21 DESIGN SIGHT’에 필자가 큐레이터로 참여한 참여형 전시 《당신이 아니면, 누가?》. 일상의 룰에 대한 고찰을 다룬다. (사진. 요시무라 마사야)

크로스 플레이 히가시마쓰야마의 기획으로 주간노인돌봄시설 ‘데이서비스 라쿠라쿠’에서 안무가 시라가 모모코가 연출한 공연의 장면 (사진. 요시다 쇼헤이)

[참고 링크]

- 보더리스 미술관 NO-MA(Boardless Art Museum NO-MA) 홈페이지(한국어) 바로가기

- 특정비영리법인 크리에이티브서포트렛츠(Creative Support LET’S) 영문 홈페이지 바로가기

- 단포포노이에(たんぽぽの家, 민들레의집) 영문 홈페이지 바로가기

- 크로스 플레이 히가시마쓰야마 프로젝트 홈페이지 바로가기

[함께 보면 좋은 콘텐츠]

- 고주영, 일본의 장애예술① 개념과 법률_“일본에도 장애예술이 있나요?” (웹진이음, 31호, 2022.6.2.)

- 고주영, 일본의 장애예술③ 최근의 활동과 참고자료_목소리 내는 예술, 돌보는 예술가 (웹진이음, 33호, 2022.7.27.)

다나카 미유키(田中みゆき)

큐레이터, 접근성 연구자, 사회복지사. ‘장애인 세계를 다르게 보게 하는 관점’을 주제로 장르·범주에 구애받지 않는 프로젝트를 통해 장애인과 함께 사회의 당위와 규범에 질문을 던지는 실험적인 프로젝트를 기획하고 있다. 2024년에 『누구를 위한 접근성? 장애인의 경험과 문화로 생각하다』를 출간했다. 주류 사회에 맞추는 것이 아니라 장애인의 주체적인 경험을 도출하는 접근성 연구를 지속하고 있다.

· 홈페이지 miyukitanaka.net

번역. 고주영 공연예술 독립기획자 breeeeze@naver.com

사진제공. 필자

2025년 9월 (67호)

한국장애인문화예술원에서 제공하는 자료는 저작권법에 의하여 보호받는 저작물로서

「공공누리 제 4유형 : 출처표시, 비상업적 이용만 가능, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지」의 조건에 따라 이용이 가능합니다.

댓글 남기기

이전글 보기

이전글 보기

다음글 보기

다음글 보기